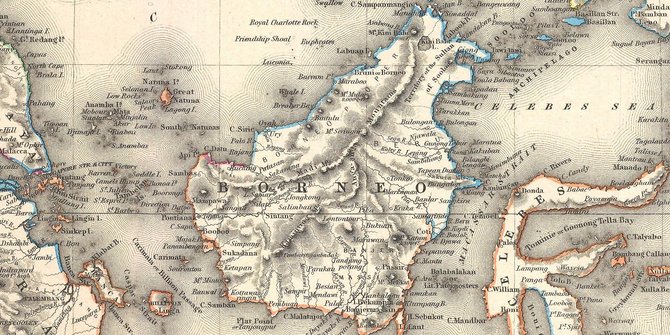

Sejak ratusan tahun lalu, Pulau Kalimantan dikenal dunia dengan nama Borneo, yang penyebutan nama pulau tersebut masih memicu perdebatan sejarah sampai saat ini. Kalimantan adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Hasil kekayaan hutan tropis dan minyak telah memicu banyaknya kedatangan bangsa lain di Borneo Terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia (73%), Malaysia (26%), dan Brunei (1%).

Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan “Pulau Seribu Sungai” karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Diketahui bahwa bangsa asing sudah berhubungan dengan penduduk di Pulau Borneo ini sejak sekitar abad ke-1 M. Berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari Kerajaan Kutai yaitu dari masa abad ke-4 M yang beraliran hindu, terletak di pesisir timur dari pulau ini. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak Kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara ini.

Borneo—yang berasal dari nama kesultanan Brunei—adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sebutan orang-orang eropa itu terhadap nama Kerajaan Brunei, karena saat itu Kerajaan Brunei merupakan Kerajaan yang paling dominan / terbesar di pulau ini sehingga setiap orang asing yang datang di Pulau ini, akan mengunjungi Kerajaan Brunei sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi pulau ini yang kemudian dipelatkan oleh lidah orang eropa menjadi Borneo yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Belanda yaitu “ Pulau Borneo “.sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau yang sekarang termasuk wilayah Indonesia.

Wilayah utara pulau ini (Sabah, Brunei, Sarawak) untuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Indonesia wilayah Utara, adalah provinsi Kalimantan Utara. Pada abad ke-17, Brunei adalah salah satu pelabuhan dagang terpenting di dunia untuk produk hasil hutan, sehingga banyak pedagang asing yang singgah ke Pulau Kalimantan kala itu. Konon, orang-orang Inggris dan Belanda lebih mudah mengucapkan nama Borneo untuk menyebut Brunei.Sementara sumber lain menjelaskan, nama Borneo muncul karena kesalahan pelafalan oleh pedagang Portugal atas nama Borneum. Akhirnya, Borneo diikuti oleh bangsa lainnya.

Ada juga sumber dari catatan utusan Cina pada abad ke-18 dan ke-9. Kala itu, Kalimantan dikenal dengan nama Po Po Li, Po Ni, dan Bun Lai. Nama terakhir punya tingkat kemiripan dengan Brunei. Dalam arti luas “Kalimantan” meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia.

Asal usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan kelamantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Menurut Crowfurd, kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga (Mangifera) sehingga pulau Kalimantan adalah pulau mangga. Namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer. Mangga lokal yang disebut klemantan ini sampai sekarang banyak terdapat di perdesaan di daerah Ketapang dan sekitarnya, Kalimantan Barat.

berdasarkan dokumen yang ada bahwa perjanjian tertulis pertama antara orang eropa dengan penduduk Pulau Borneo di lakukan pada tahun 1609 M yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan dagang Belanda yaitu VOC dengan Raja Panembahan Sambas yaitu Ratu Sapudak walaupun kemudian bahwa hubungan perdagangan antara kedua belah pihak ini tidak berkembang.

Perjanjian kesepakatan VOC yang kedua dengan Kerajaan di Pulau Borneo ini adalah dengan Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tahun 4 September 1635 di masa Sultan Inayatullah. Isi kontrak itu, antara lain, bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu kesultanan Banjar untuk menghadapi serangan dari luar. Aktivitas VOC kemudian lebih berkembang di sebelah timur dibandingkan dengan sebelah barat Pulau Borneo yaitu karena sebelah timur Pulau Borneo berhampiran dengan pusat lada dunia yaitu Kepulauan Maluku.

Pada masa kedatangan orang-orang eropa ini yang dimulai pada awal abad ke-16 M itu hingga kemudian masa kolonialisme mereka sampai abad ke-20 M, Kerajaan-Kerajaan yang terkemuka di Pulau Borneo ini disamping Kesultanan Brunei yaitu Kesultanan Banjarmasin, Kesultanan Sukadana, kesultanan Sambas dan Kesultanan Pontianak. Sehubungan dengan serangan Napoleon ke Belanda pada paruh ke-3 abad ke-18 M kemudian membuat seluruh kekuatan VOC di Nusantara ini termasuk di Borneo di tarik kembali ke Belanda dan posisi Belanda di Nusantara ini kemudian digantikan oleh Inggris.

Setelah selesai perang dengan Napoleon, Belanda kemudian menempati lagi posisinya di Nusantara ini termasuk di Pulau Borneo namun kali ini aktivitas Belanda tidak lagi atas nama VOC tetapi langsung oleh Kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1819 M Sultan Pontianak ke-3 (Sultan Syarif Usman Al Qadri) ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin Afdeling Pontianak.

Sampai tahun 1839 M, pengaruh kekuasaan di Pulau Borneo ini terbagi dalam 3 kawasan kekuasaan yaitu Sebelah barat daya di kuasai oleh Kesultanan Brunei, sebelah timur laut dikuasai oleh Kesultanan Sulu dan sebelah tengah dan selatan di kuasai Pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar wilayahnya diperolehnya dari Sultan Banjar, Tamjidullah I pada Perjanjian 20 Oktober 1756. Sebagian besar wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kemudian direbut oleh James Brooke yang menjadi Raja di Sarawak.

Aktivitas Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Borneo ini jauh lebih agresif daripada masa VOC yang lalu karena saat itu Belanda bersaing keras dengan Inggris dalam merebut pengaruh di Pulau Borneo ini apalagi setelah diangkatnya James Brooke (orang Inggris) yang menjadi Raja Putih di Sarawak pada tahun 1841.

Untuk mengantisipasi ekspansi pengaruh dari James Brooke ke wilayahnya, maka Pemerintah Hindia Belanda kemudian mulai tahun 1846 M mengadakan perjalanan Tim Ekspedisi Pemerintah Hindia Belanda yang menyusuri seluruh tepi batas wilayahnya dengan wilayah yang dikuasai James Brooke. Tim Ekspedisi pertama dipimpin oleh Letnan II D. van Kessel yang menjelajahi arah barat dan kemudian dilanjutkan oleh Tim Ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. CM. Schwaner yang menjelajahi arah timur.

Pada awalnya wilayah tengah dan selatan Pulau Borneo yang dikuasai Belanda ini dibagi oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam 3 Afdeling yaitu Afdeling Pantai Selatan dan Timur, Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak menjadi bernama Borneo Westkust membagi secara keseluruhan wilayahnya terbagi dalam 2 wilayah administrasi yaitu Borneo Westkust (Borneo sebelah barat) dan Borneo Zuid Oostkust (Borneo sebelah tengah dan timur) nama ini selanjutnya berganti menjadi Borneo Westerafdeling dan Borneo ZuidOostterafdeling.

Untuk mempersatukan wilayah borneo, maka pada tahun 1894, atas prakarsa Damang Batu, dari desa Tumbang Anoi di Kalimantan Tengah mengumpulkan semua orang yang memiliki gelar tamanggung, damang, dambung, dohong..se-borneo, dalam perjanjian Tumbang Anoi yang juga dihadiri oleh Afdeling Pontianak, yang waktu itu masih perwira pengganti yang didatangkan dari Bogor. sampai sekarang situs peninggalan perjanjian di Tumbang Anoi masih tersisa. Namun atas rekayasa pemerintah Belanda, pada saat itu Tempat Perjanjian Tumbang Anoi yang berupa BETANG, dihancurkan oleh tentara belanda agar perjanjian di Tumbang Anoi di anggap tidak ada. bahan bangunannya dipindahkan sebagian ke Kuala Kapuas, namun tidak dapat mengangkut semua materialnya karena terbuat dari batang ulin yang sangat dalam tertancap tanah, besar, berat serta medan yang panjang melalui sungai yang panjang untuk mengangkutnya.

Pada akhir masa kolonialisme Belanda di Pulau Borneo ini terdapat 2 daerah Residentie yaitu Residentie Pontianak dan Residentie Banjarmasin.

Menurut C. Hose dan Mac Dougall, “Kalimantan” berasal dari nama-nama enam golongan suku-suku setempat yakni Iban (Dayak Laut), Kayan, Kenyah, Klemantan (Dayak Darat), Murut, dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, a Record from Borneo (1926), Hose menjelaskan bahwa Klemantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Muljana, kata Kalimantan bukan kata Melayu asli tapi kata pinjaman.

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Klemantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamanthana yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau membakar (kal[a]: musim, waktu dan manthan[a]: membakar). Karena vokal a pada kala dan manthana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka Kalamanthana diucap Kalmantan yang kemudian disebut penduduk asli Klemantan atau Quallamontan yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan.[10] Terdapat tiga kerajaan besar (induk) di pulau ini yaitu Borneo (Brunei/Barune), Succadana (Tanjungpura/Bakulapura), dan Banjarmasinn (Nusa Kencana). Penduduk kawasan timur pulau ini menyebutnya Pulu K’lemantan,

Jika ditilik dari bahasa Jawa, nama Kalimantan dapat berarti “Sungai Intan”

Sepanjang sejarahnya, Kalimantan juga dikenal dengan nama-nama yang lain. Kerajaan Singasari, misalnya, menyebutnya “Bakulapura” yaitu jajahannya yang berada di barat daya Kalimantan. Bakula dalam bahasa Sanskerta artinya pohon tanjung (Mimusops elengi) sehingga Bakulapura mendapat nama Melayu menjadi “Tanjungpura” artinya negeri/pulau pohon tanjung yaitu nama kerajaan Tanjungpura yang sering dipakai sebagai nama pulaunya. Sementara Kerajaan Majapahit di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutnya “Tanjungnagara” yang juga mencakup pula Filipina seperti Saludung (Manila) dan Kepulauan Sulu.

Hikayat Banjar, sebuah kronik kuno dari Kalimantan Selatan yang bab terakhirnya ditulis pada tahun 1663, tetapi naskah Hikayat Banjar ini sendiri berasal dari naskah dengan teks bahasa Melayu yang lebih kuno pada masa kerajaan Hindu, di dalamnya menyebut Pulau Kalimantan dengan nama Melayu yaitu Pulau Hujung Tanah. Sebutan Hujung Tanah ini muncul berdasarkan bentuk geomorfologi wilayah Kalimantan Selatan pada zaman dahulu kala yang berbentuk sebuah semenanjung yang terbentuk dari deretan Pegunungan Meratus dengan daratan yang berujung di Tanjung Selatan yang menjorok ke Laut Jawa. Keadaan ini identik dengan bentuk bagian ujung dari Semenanjung Malaka yaitu Negeri Johor yang sering disebut “Ujung Tanah” dalam naskah-naskah Kuno Melayu. Semenanjung Hujung Tanah inilah yang bersetentangan (berada betul-betul berhadapan) dengan wilayah Majapahit di Jawa Timur sehingga kemudian mendapat nama Tanjungnagara artinya pulau yang berbentuk tanjung/semenanjung.

Sebutan Nusa Kencana adalah sebutan pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa Kuno seperti dalam Ramalan Prabu Jayabaya dari masa kerajaan Kadiri (Panjalu), tentang akan dikuasainya Tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah Nusa Kencana (Bumi Kencana).Memang terbukti sebelum menyeberang ke Jawa, tentara Jepang terlebih dahulu menguasai ibu kota Kalimantan saat itu yaitu Banjarmasin. Nusa Kencana sering pula digambarkan sebagai Tanah Sabrang yaitu sebagai perwujudan Negeri Alengka yang primitif tempat tinggal para raksasa di seberang Tanah Jawa. Di Tanah Sabrang inilah terdapat Tanah Dayak yang disebutkan dalam Serat Maha Parwa.

Sumber :

- borneohistory57.blogspot.com/2018/04/sejarah-borneo-kalimantan

- cakra.news/mengungkap-asal-usul-nama-borneo-untuk-pulau-kalimanta

- telegraph.id/mengapa-kalimantan-juga-disebut-borneo

- Prasasti Kutai Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI